2000년 1월 4일 ‘막내의 시계를 고치고’

찬훈(사업회사무국장)이 1월 1일 인사차 왔습니다. 우리 가족의 사진, 종철이 누나와 조카 사진을 비롯해 종철의 유품, 유고 등을 알리고 싶다고 합니다. 그러고 막내의 기타를 보니 기타 줄이 없어진 채였습니다. 막내의 시계는 멈춰있었습니다. 다른 옷가지와 사진들도 찾아 놓았습니다.

수리가 가능하다면 시계를 고쳐봐야겠다고 생각해 동대문 시계점에 맡겼습니다. 건전지를 새로 넣고, 약간 손을 보니 잘 움직였습니다. 나는 시계가 움직이는 이 모습을 보고는 가슴을 또 한 번 움켜쥐고 아파했습니다. 처음에는 과연 수리가 가능할까, 반신반의하는 마음으로 시계점에 맡겼더랬습니다. 그런데 단돈 3천 원으로 고친 시계를 보니 틀림없이 움직이고 있었습니다. 아! 간다! 시계가 틀림없이 간다! 그만 가슴이 뭉클하고 말았습니다. 이럴 수도 있다는 것을. 그러나 막내만은 확실히, 돌아올 수 없는 죽음으로 남아 버렸습니다.

하지만 유가협 가족들은 해냈습니다. 민주화운동 명예회복과 보상(배상)에 관한 법안을 만들도록 했습니다. 이 또한 시계와 같습니다. 허전한 마음을, 오늘 고쳐진 시계가 움직이는 모습을 보는 감동으로 다시 한번 달래봅니다. 그래도 한껏 행복하다고 생각해 봅니다. 종철의 뜨거운 가슴이 돌아올 수 없음을 원망하면서, 막내가 그토록 좋아하던 시계를 살려내고서, 시계가 다시 돌아가는 모습을 보며 갖은 원망도 떠올려 봅니다.

1991년 2월 19일 화 맑음

1987년 1월 14일 이후 가장 확실한 일이었다. 실현될 수 없다는 걸 알면서도 한 번쯤 있었으면 하는 마음이 항상 있던 차, 마침 이날 꿈으로 나타났던 것이다. 꿈은 현실의 반영이라고 더러 말하지 않던가. 너무나 뚜렷했던 탓에 여기 기록해두고자 한다.

*

19일 축시 무렵이었던 듯하다. 그렇게나 바라던 일이 일어났다. 어느 어스름한 곳에 들어가니 그 애가 누워 있는데, 눈을 어스름히 감고 있었다. 부석부석 자세를 바꾸어 옆으로 누우면서 눈을 뜨니, 그게 하도 반갑고 신기해서 밖으로 뛰어나가며 양손을 나팔처럼 모아 입에 붙이고 배에 힘을 가득 채워서는, 보소! 우리 종철이가 깨어났소! 살아났소! 하고 고래고래 목이 터질 듯이 고함을 쳤다. 그런데 아무도 거드는 이가 없어 주위를 살펴보니 상체는 없고 든든한 하체만 남은 사람들과 예비군복 차림의 사람들이 열 지어 있는 게 아닌가. 그리도 열심히 외쳐댄 것이 무색해 곰곰이 생각을 하다 그만 잠에서 깨 버렸다. 오랜만에 기다리던 막내를 본 것이 하도 신기하고 또 못내 아쉬웠다가 다시 잠들었다. 앞선 꿈에서 종철은 교실 같은 곳에 있었는데, 이번에는 바깥에 서 있는 오토바이 위에 큰 담요를 덮고 누워서 큰소리로 무언가를 외치고 있었다. 그러나 몸은 자유롭게 움직일 수 없어 보였다. 그런데 생각지 못하게도 수많은 군중이 종철이를 둘러싸고 운집해 있는 게 아닌가. 깨어보니 역시 좀 전에 꾼 꿈과 흡사 연결되었던 것이 확실했다.

1988년 1월 28일 수 맑음

몽중기. 막내가 떠난 후로 처음.

네 어머니가 외출 후 집에 들어올 때면 으레, ‘오늘은 막내가 집에 있는 날이니까’라고 했는데. 아마 네가 방학에 내려와 있을 때가 꿈에 나왔나 보다. 그러니까 집에 들어오면서 ‘철아’ 부르며 엄마 왔다 했으나, 네 흔적은 보이지 않았다. 잠에서 깨고 보니 너무 섭섭하고 아쉬웠다.

다음 꿈에서나마 막내 노릇 해보겠느냐…

1988년 2월 15일 월 맑음 ‘어머니의 한’

우리 철아 어데 갔을까?

내가 철이를 낳아서 22년간 고이고이 키웠건만 엄마 어데 갔다 언제 온다는 말 한마디 없이 우리 철이 어데 갔을까?

15년간 애써서 공부시켰는데 엄마 버리고 누굴 따라 우리 철이 어데 갔을까?

그렇게도 존경하며 따르던 형님 누나 버리고 누굴 따라 우리 철이 어데 갔을까?

지가 원해서 가고 싶은 서울대학 들어가서 졸업도 못 하고 우리 철이 어데 갔을까?

너털웃음 웃으며 재미있게 놀던 친한 친구 버리고 누굴 따라 우리 철이 어데 갔을까?

*어머니의 한 맺힌 기구한 구절. 미공개 글귀가 있어 그 글을 아버지가 옮겨 쓴 것이다.

1996년 8월 6일

누가 나더러 서울에서 살라고 했던가. 1987년 1월 어느 날 청천벽력같은 비보. 남들도 다 자식을 서울에서 공부시킨다는 말에 우리 부부도 그렇게 하고자 하는 집념으로, 박봉의 공무원 생활에 허리띠를 졸라매며 살았다. 터울 적은 3남매를 계속 뒷바라지하다 보니 힘든 생활은 말해 무엇이겠냐마는 남들이야 이해하기 어려웠을 테다. 나 같은 이가 부산시청 공무원 중에서 유일했는진 몰라도 더러 남들의 부러움을 받을 만도 했던 것 같다.

87년 1월 어느 날 서울대 4학년이던 막내가 운동을 하다 시위주동, 연행, 구류, 급기야는 구속되어 옥고를 치른 후 5공 신군부정권의 사람 잡는 남영동 대공분실 밀실에서 그토록 사랑하던 형제와 곧 형수가 될 이에게 사랑받던 일도 끝난 채, 어머니 아버지 곁을 떠나고 말았다. 민주화운동의 의지와 민족적 양심을 버릴 수 없다고, 끝내 맞서다 죽을 순 있어도 굴복할 순 없다는 운동의 푯말을, 21세 젊음의 죽음으로 남긴 채. 우리 집에서는 희망하는 것들이 많았는데… 우리 가족은 그저 망연자실해질 수밖에 없었다.

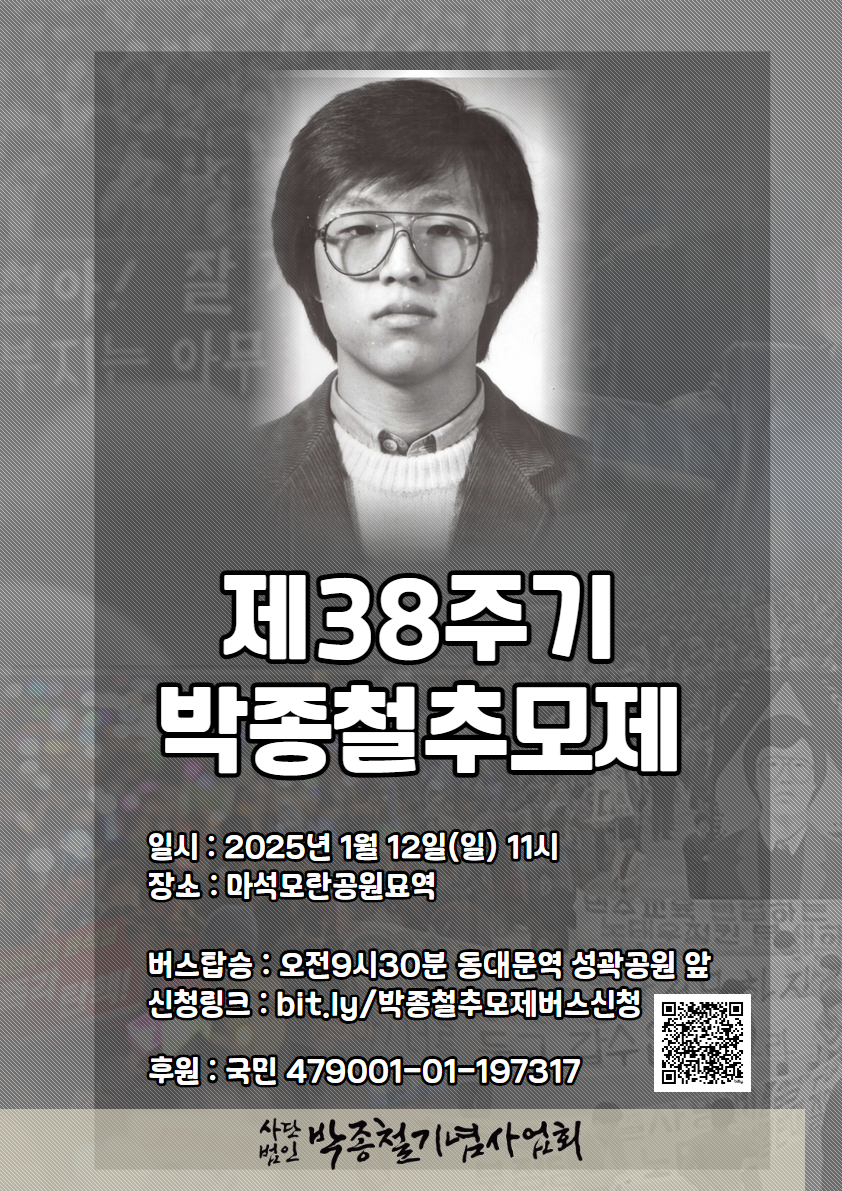

2025년 1월 12일 일요일 오전 11시, 마석 모란공원에서 박종철열사 38주기 추모제가 열립니다.